「永遠華 永代埋葬」が生まれた物語

‐ 永代供養の新しいかたちを求めて‐

こちらの内容は5分程度でお読みいただけます

永遠華 永代埋葬が生まれた物語 ‐ 永代供養の新しいかたちを求めて

1.時代の変化と供養の悩み

かつて、日本では「お墓を守る」という考えが当たり前でした。家族が代々同じお墓を引き継ぎ、故人を偲びながら供養を続ける。しかし、時代が変わるにつれて、その当たり前は少しずつ難しくなっていきました。

特に、都市部への人口集中が進み、地方にあるお墓を管理する人が減少する中で、多くの方が「墓じまい」や「供養の方法」について悩むようになりました。「お墓が遠くて管理できない」「自分の代でお墓を終わらせたい」「子どもに負担をかけたくない」—— そんな声が増えていく中で、新しい供養のかたちを模索する必要性が高まっていました。

また、宗教離れが進み、お寺との縁が薄れていることも大きな課題でした。菩提寺がない方、お寺に相談したくても敷居が高いと感じる方、そもそもどこに相談すればいいのか分からないという方も少なくありませんでした。

「供養をしたいけれど、どうすればいいのか分からない」

そんな悩みを抱える方々のために、新しい供養の形を作ることができないか。そう考えたのが、「永遠華 永代埋葬」が生まれるきっかけでした。

2.霊宝山 清蔵寺様との出会い

供養の悩みを解決するために、私たちは新しい仕組みを考え始めました。しかし、供養はとても大切なこと。信頼できるお寺と協力しながら、心を込めて進めていきたいと考えていました。

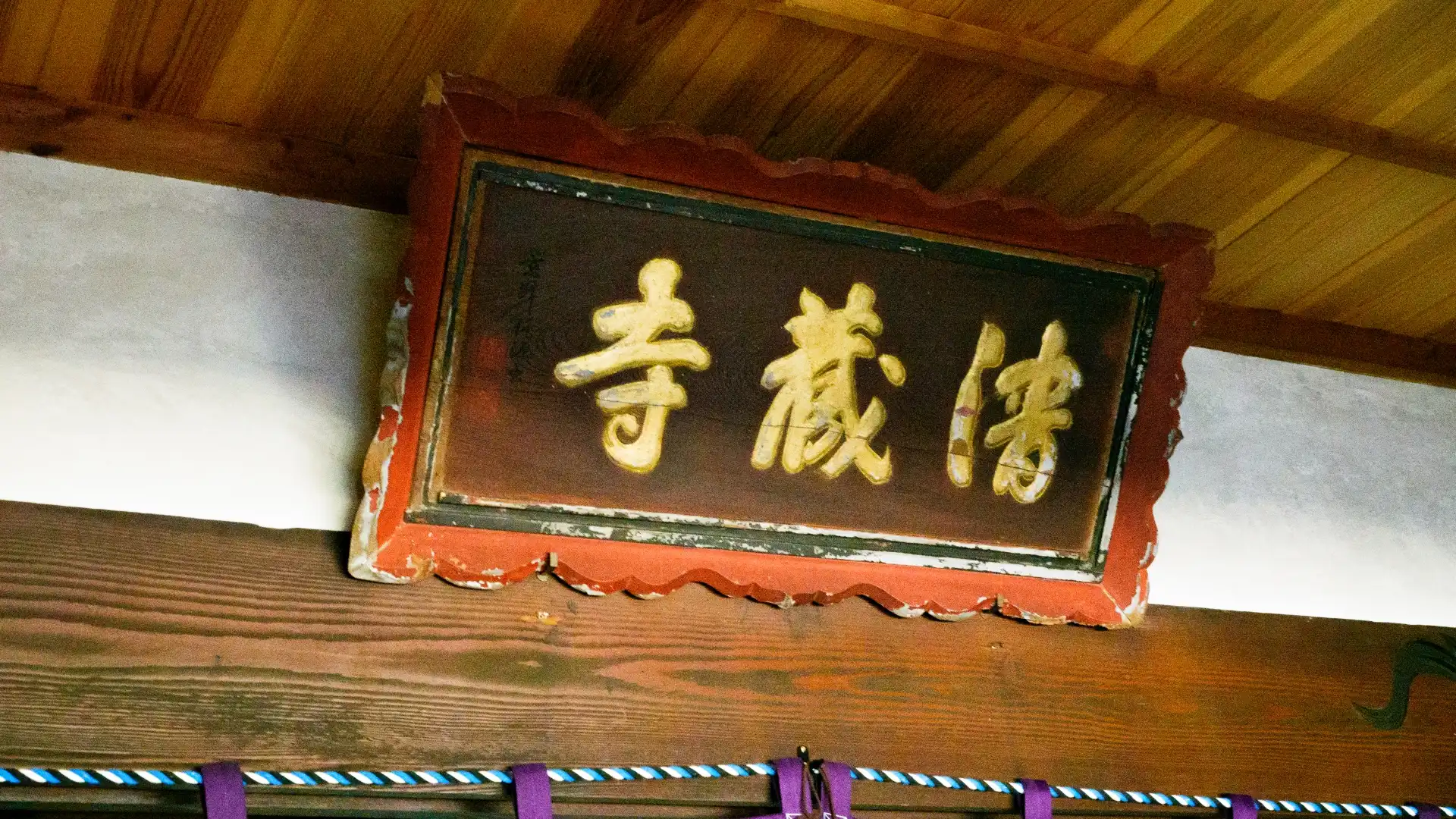

そんな中、ご縁があったのが、和歌山県新宮市にある 霊宝山 清蔵寺(れいほうざん せいぞうじ) 様でした。

清蔵寺様は、世界遺産・熊野古道のふもとにある、臨済宗妙心寺派の由緒あるお寺 です。長い歴史を持ち、地域の人々の心の拠り所として親しまれてきました。しかし、時代の変化とともに檀家の減少や維持管理の課題が生じ、従来の供養の形を続けることが難しくなってきました。

こうした状況の中で、清蔵寺様は 時代に合った供養の形を模索し、樹木葬をはじめとする新しい取り組みにも尽力されていました。単に伝統を守るだけでなく、変化する社会の中でお寺の役割を果たし続けるために、柔軟に対応されていたのです。

私たちは、清蔵寺様とお話しを重ねる中で、「供養のあり方が変わる時代に、何ができるのか」を一緒に考えました。そして、お寺に足を運べない方、遠方のために供養が難しい方にも安心して供養を行っていただけるよう、「ネットで完結する永代供養」の仕組みを作ることを決めました。

「供養のご縁を、もっと広く、もっと優しく」—— そんな想いを胸に、新しい形の供養を始める準備が進んでいきました。

3.近隣のお寺様への理解

供養は、個人だけの問題ではありません。ご家族はもちろんのこと、地域のお寺様との調和もとても大切です。そのため、清蔵寺様と協力しながら、近隣のお寺様にもこの取り組みを説明し、ご理解を得ることが不可欠でした。

「お墓を守る」という従来の考え方が強い中で、「ネットで供養を申し込む」という新しいスタイルは、最初は驚きをもって受け止められました。しかし、「供養をしたくても、どこにも相談できない方がいる」「お墓を維持できず困っている方がいる」という現状をお伝えすると、多くのお寺様が「なるほど、そういう方が増えているのか」と理解を示してくださいました。

また、「お寺の役割は、人々の心を支えること」という考えのもと、「そういう方々を救うためならば」と賛同してくださるお寺様も増えていきました。こうして、多くの方の協力を得ながら、永遠華 永代埋葬の仕組みは少しずつ形になっていきました。

4.行政への認可と本山へのご挨拶

新しい供養の形として「永遠華 永代埋葬」を正式に始めるためには、行政の認可を得ることが不可欠でした。供養に関わる事業は、ただ新しいアイデアを実行すればよいというものではなく、法律や宗教的な伝統を尊重しながら進める必要があります。そのため、私たちは和歌山県の行政機関へ足を運び、サービスの詳細を説明し、許可を申請しました。

はじめは、これまでにない形の供養ということで、行政の方々も慎重な姿勢でした。しかし、私たちの「お寺とのご縁がない方や、遠方に住む方でも安心して供養ができる仕組みを作りたい」という想いを真剣にお伝えすると、次第にその意義を理解していただけるようになりました。特に、県の職員様からは、「多死社会の中で、ご遺骨の行き場に悩む方が増えている。こうした課題に向き合い、新たな供養の形を提案することは素晴らしい取り組みだ」と賞賛いただき、応援のお言葉までいただきました。その励ましの言葉は、私たちにとって大きな支えとなりました。

行政の手続きを終えた後、次に向かったのは 臨済宗妙心寺派の本山・妙心寺 へのご挨拶でした。本山は、全国に多くの寺院を持つ大きな組織であり、清蔵寺様とともに行うこの新しい供養の取り組みについて、ご理解をいただくことが重要でした。

本山での面談では、時代が変わる中での供養の在り方について深い話し合いがなされました。そこで、私たちの「時代が変わっても、ご供養の心を大切にしたい」という想いをお伝えすると、本山のご住職様からは、「現代は供養の形が多様化し、寺院の在り方も問われる時代。しかし、ご縁を大切にしながら、布教活動に尽力してほしい」との言葉をいただきました。この言葉は、私たちにとって大きな指針となりました。

このようにして、行政と本山からの理解と承認を得て、正式に「永遠華 永代埋葬」のサービスを開始する準備が整いました。この事業はただの供養サービスではなく、時代の変化に合わせながらも、供養の心を大切にする新しい形の試みなのだと、改めて強く感じた瞬間でした。

行政の方々や本山のご住職様の支えがあったからこそ、「永遠華 永代埋葬」は誕生することができました。

5.ネットで完結する新しい供養の形と、未来へ向けて

「永遠華 永代埋葬」は、これまでの供養の形とは大きく異なります。従来、永代供養を希望する場合は、寺院へ直接足を運び、住職と対面で話し合い、契約を交わすのが一般的でした。しかし、忙しい現代社会において、お墓の管理や供養を続けることが難しい方も増えています。特に、お寺との縁がない方にとっては、どこに相談すればよいのかすら分からず、不安を抱えたまま時間だけが過ぎてしまうことも少なくありません。

そこで、清蔵寺様とともに、インターネットで申し込みが完結する永代供養の仕組みを考えました。このサービスでは、お寺へ訪問することなく、Web上で供養を申し込み、ご遺骨を郵送することで、正式に納骨・供養が行われます。これにより、忙しい方や遠方にお住まいの方でも、大切なご家族の供養を安心して任せることができます。また、宗教・宗派を問わず、どなたでも利用できるように設計しました。

「ネットで供養」という新しい形に対して、はじめは戸惑いや疑問の声もありました。しかし、実際に利用された方々からは、「お寺との縁がなく、どうすればいいのか分からなかったが、このサービスに出会えて救われた」「忙しくてお寺に行けなかったが、きちんと供養できると分かり安心した」といった感謝の言葉を多くいただくようになりました。供養の形が変わっても、故人を大切に想う気持ちは変わらない。その想いを受け止めることができたのなら、このサービスを始めた意味があったのだと、心から感じています。

また、現代の供養の在り方を見つめ直す中で、「供養の未来」についても考えるようになりました。人口減少や高齢化が進む中で、お墓を管理し続けることが難しくなるケースは今後さらに増えていくでしょう。そうした時代の変化の中で、供養の心を絶やさず、誰もが安心して故人を偲べる仕組みを提供することが、私たちの使命なのではないかと思うのです。

「供養とは、亡くなった方とのご縁をつなぐこと」

そんな思いのもと、「永遠華 永代埋葬」は、これからも時代に合った供養の形を追求していきます。お寺とともに、新たな供養の選択肢を提供し、「供養のご縁」を全国に広げていくことが私たちの願いです。

これからも、多くの方の大切な想いに寄り添いながら、安心できる供養の場をお届けしてまいります。

霊宝山 清蔵寺

このたび、ビーテイル株式会社様とともに「永遠華 永代埋葬」を立ち上げる運びとなりました。時代の変遷とともに供養のあり方も変化を求められる中、本事業を通じて新たな供養の選択肢を提供できることを、大変意義深く感じております。

当寺は、和歌山県新宮市熊野川町に所在し、世界遺産・熊野古道のふもとに位置する臨済宗妙心寺派の寺院です。長い歴史を持つ寺でありながら、近年の檀家の減少、社会の価値観の変化に伴い、従来の供養のあり方に課題を感じるようになりました。そうした中で、「お寺に縁のない方々にも供養の場を提供し、安らかな祈りの場を守り続けたい」という想いのもと、新たな供養の形を模索してまいりました。

本事業の実現に向け、近隣の寺院とも意見を交わし、行政のご理解も賜りながら慎重に準備を進めてまいりました。特に、時代の急速な変化の中で、供養が経済的・社会的な負担とならぬよう、多くの方にとって現実的かつ心安らぐ選択肢となることを念頭に置いております。

また、清蔵寺では、これまで樹木葬をはじめとする新たな供養の在り方にも取り組んでまいりました。「永遠華 永代埋葬」もその延長線上にあり、現代社会の要請に応える供養の在り方として、多くの方に寄り添えるものと確信しております。

供養とは、ただ形に捉われるものではなく、心の持ちようによって成り立つものです。どのような時代においても、大切な方を偲び、敬い、祈る気持ちに変わりはありません。本事業が、その想いを支える一助となることを願い、引き続き精進してまいります。

皆様におかれましても、何かお困りのことがございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。今後ともご理解とご支援を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

ビーテイル㈱ 代表取締役 尾屋徳久

私は墓石業を営む家に生まれ、供養の世界に携わる中で、多くの方がご遺骨の供養に悩まれている現状を目の当たりにしてきました。時代が大きく変化する中で、供養の在り方もまた変わらざるを得ません。しかし、大切な人を想う気持ちは、どんな時代でも変わらないと信じています。

「永遠華 永代埋葬」は、和歌山県新宮市の清蔵寺様とともに、新しい供養の形を模索しながら生まれました。現代では、多死社会の進行や宗教離れが進み、従来の供養の形を維持することが難しくなっています。その中で、「お墓を継ぐ人がいない」「お寺とのご縁がない」「供養の方法がわからない」といったお声を多くいただき、私たちはこうした課題を解決するための新しい供養の形を提案したいと考えました。

清蔵寺様は、歴史ある寺院としての伝統を大切にしながらも、樹木葬などの新たな取り組みにも積極的に尽力され、寺院の存続と供養の継承に力を注がれています。そんな清蔵寺様と手を取り合い、時代の変化に対応しながら、多くの方が安心できる供養の場を提供することに、大きな意義を感じています。

私たちは、清蔵寺様とともに、これからの多死社会に向けて供養の在り方を考えながら、新たな取り組みに挑戦し続けます。そして、ご遺骨の供養に悩まれるすべての方が、安心して大切な人をお見送りできるよう、最善を尽くしてまいります。

皆さまのご支援を賜りながら、これからも精進してまいりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

お客様から「ありがとう」のストーリーはこちらから

「永遠華 永代埋葬」を通じて、多くの方々から温かいお言葉をいただいています。「お寺との縁がなく、どうすればいいのか分からなかった」「遠方に住んでいて、供養を諦めかけていた」「故人の願いを叶えてあげられた」—— そんなお悩みを抱えていた方々が、このサービスを通じて安心して大切な人を送り出すことができたとおっしゃってくださいました。

実際にご利用いただいた方々のエピソードを、こちらでご紹介しています。供養に対する想いや、私たちがどのようにお手伝いさせていただいたのか、ぜひご覧ください。